2025年2月号

未来に向けた新宿のまちづくり

東京都には、23の特別区と、多摩地域と伊豆諸島、小笠原諸島の26市、5町、8村があります。人口は都道府県の中で1番多い約1400万人。一方で、面積は約2200平方キロメートルで、香川県、大阪府に次いで3番目の小ささです。そのため、人口密度が非常に高くなっていることも首都東京都の特徴のひとつです。

都心部は、ビジネスを支えるオフィス街や商店街、観光地、芸術・文化の発信地にもなっており、エリアごとにさまざまな個性を持っています。今回はその東京の中で、新宿とはどんなまちなのか、未来の新宿はどうなるのかについて考えてみましょう。

新宿のなりたち

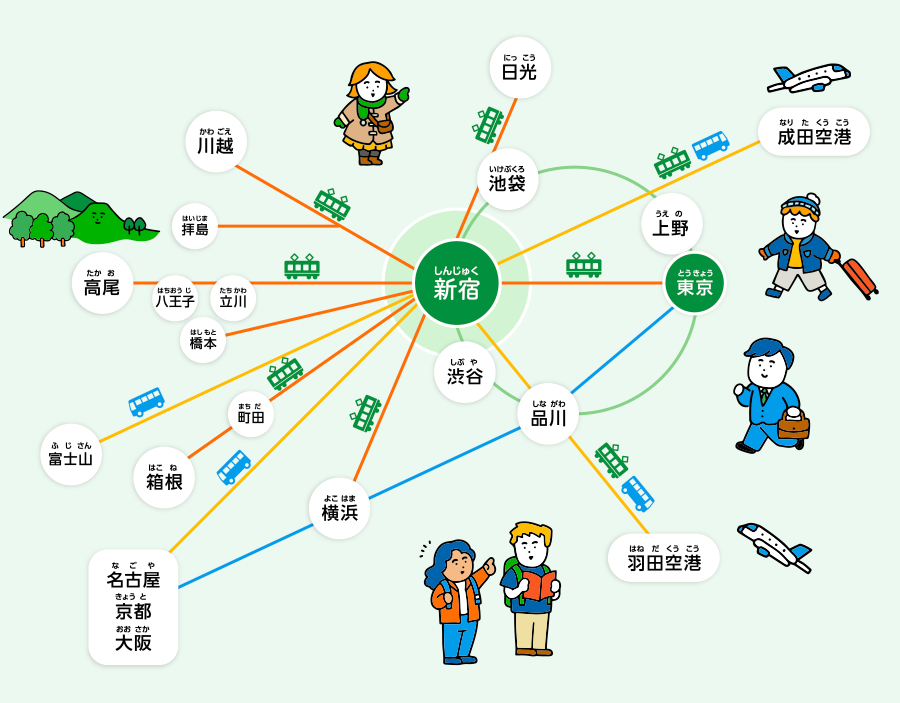

新宿駅は、JRや私鉄を合わせた1日当たりの利用者数は約300万人以上。世界で一番多くの人が利用する駅になっています。大都市新宿はどのように発展してきたのでしょうか。

新宿の地が栄え始めたのは、江戸時代の初めです。日本橋を中心に日本各地を結んだ五街道の一つ、甲州街道の最初の宿場町(※)「内藤新宿」として発展し、やがて「新宿」とよばれるようになりました。江戸に物を運ぶための通り道として多くの牛や馬が行き交い、大変にぎわいました。

※宿場町…街道ぞいに発展した町のことで、江戸と各地域を結ぶつなぎの地点にあった

明治時代になると、1885年に日本鉄道品川線(今のJR山手線)が開通し、新宿駅がつくられました。その後、今のJR中央線や京王線などが開通し、新宿は東京都心と多摩地域とをつなぐ重要な交通の中心になり、駅周辺部も発展して大きな繁華街になりました。現在新宿駅には5つの鉄道が乗り入れています。また、2016(平成28)年には、新宿駅南口に日本国内各地を結ぶ高速バスターミナル「バスタ新宿」が開業し、巨大ターミナル駅となっています。

買い物、映画館、オフィス…エリアごとに特色のある新宿

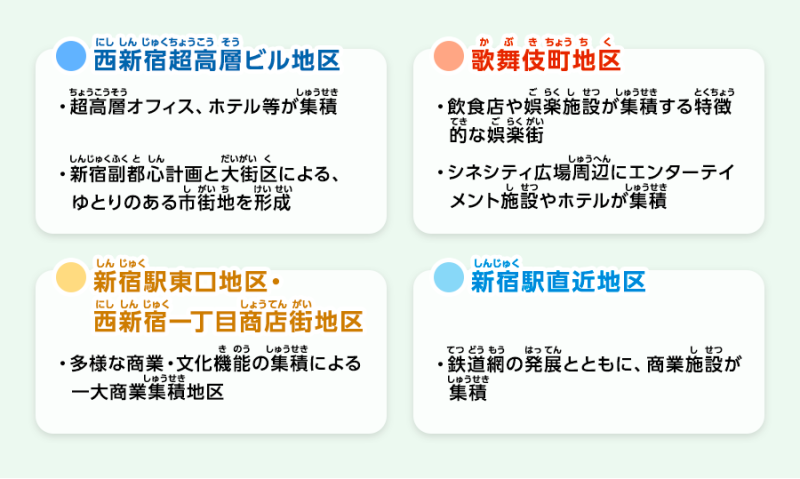

1952(昭和27)年、新宿駅が乗降客数日本一になるなど多くの人でにぎわい、駅の東側を中心に有名百貨店が続々とでき、いまにつながる商業地域が広がりました。

また、このころ、歌舞伎町を中心に数々の映画館が並び、1956年には新宿コマ劇場、1964年には紀伊国屋ホールといった劇場もできました。新宿は、映画、演劇だけでなく、若い人たちによる新しい文化の発信地となりました。

新宿駅の西側は、東京都庁や高層ビルが立ち並ぶ大きなオフィス街です。ここには以前「淀橋浄水場」という水道施設がありましたが、1965(昭和40)年にこの施設がほかの場所へ移転してから西新宿エリアの開発が始まり、当時は先進的だった超高層ビルがどんどん建設されました。

💡豆知識 東京都庁の新宿移転

東京都庁の本庁舎は、以前は丸の内(JR有楽町駅前)にありました。今は「東京国際フォーラム」という大きな建物がある場所です。庁舎が古くなってしまったため、都心と多摩地域を結ぶ新宿に移転することになり、1991(平成3)年に現在の庁舎が建設されました。

年3月31日)-800x533.jpg)

未来の新宿はこうなる

巨大なまちである新宿には、課題もあります。 駅周辺は商業地として発展したため、古くなったビルがあちこちにあります。また、新宿はかつて自動車用の道路が優先して整備されてきたため、多くの人が行き交うにもかかわらず、歩行者のための場所が少ないという課題があります。そして広大であるがゆえに歩いて目的地まで行くのに分かりにくかったり、段差などが多くてお年寄りや障害のある人には移動しにくかったりするため、対策が必要になっています。

また、オフィス街の西新宿でも古くなったビルがあちこちにあり、広い空間があるにもかかわらず、居心地のよい空間となっていません。 東京都や新宿区はこうした問題を解決して、新宿をより魅力的にするまちづくりに取り組んでいます。最も重要なのは、「車中心のまち」から「人中心のまち」にしていくことです。

人が中心になる空間づくり

そのまちづくりの取り組みの1つとして、新宿駅前に、歩行者空間を広く整備し、人々がにぎわい交流できる広場をつくります。駅前広場の整備とともに、周辺の建物も建て替えなどで広場と一体となるような建物にしていきます。

~2040年代の新宿の拠点づくり~」)

人が歩きたくなる空間づくり

そして、それぞれの地域と地域を、歩行者がわかりやすく移動できるような歩行者用通路を整備していきます。エンターテンメント地域、商店街、オフィス街など各エリアの交流をうながし、新宿全体の魅力を高めていきます。

日中もにぎやかなオフィス街

オフィス街の西新宿エリアにたくさんあるオープンスペースを、朝夕の通勤時間帯以外も人が行き交う空間にしていくために、ビルの1〜2階部分と道路空間を一体的に再編して、居心地がよくにぎやかな場所に変えていきます。地下道のスペースも見通しのよい、開放的な通りになる計画です。

国際都市にふさわしいまちへ

鉄道が乗り入れる駅の中の通路は、行き交う人たちでなるべく混雑しないようにするため、目的地にたどり着きやすくする整備をしていきます。 同時に、車いす利用者や目が不自由な人に配慮した、バリアフリー化も進めていきます。最近では外国人観光客も増え、世界中から多くの人々が集まる場所となっているため、だれもが利用しやすい、ユニバーサルデザインをより大切にしていきます。

未来を見すえた新宿のまちづくり

このように新宿では、だれもがその多様性を楽しみ、新宿へ出かけて行きたくなるようなまちづくりが進められています。この計画が目標にしているのは、2040年代。みなさんが大人になるころには、新宿は、世界の人から注目される、人にやさしい魅力的なまちになっていることでしょう。

みなさんはどんなまちに住んでみたい、行ってみたいと思いますか?理想のまちを、ぜひ自由に想像してみてください。

取材協力=東京都都市整備局

他の特集も見る